頻拍誘発性心筋症モデルを用いた画像的ならびに電気生理学的な心機能解析

メンバー: 福島隆治、河口貴恵、山田修作、田中綾

分野: 動物生命科学、内科系臨床医学、生体分子科学

所属: 農学研究院

キーワード: 犬、心房細動、リモデリング、血栓塞栓症、高頻度心房刺激モデル

ウェブサイト:

研究概要

1.研究(技術、開発)の概要

<背景および目的>

ヒトだけではなく犬猫においても不整脈の制御は、心不全管理において重要な課題である。また、その治療薬は生体にとって十分に安全でなければならない。よって、不整脈モデル動物を用いて、安全かつ有効な不整脈治療薬の開発を目指す。

<内容(研究、技術、開発)の説明>

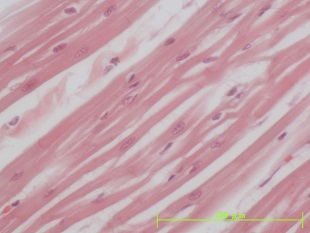

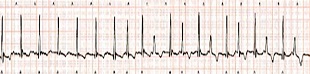

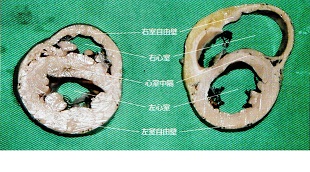

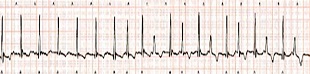

頻拍誘発性心筋症モデルは、心房細動をはじめとする上室頻拍性不整脈や心室頻拍時における血行動態を知る上で非常に重要である。我々は、薬剤を投与した頻拍誘発性心筋症モデルに対して心臓超音波検査、心臓カテーテル検査、電気生理学的検査を行うことにより、短期から長期にかけての薬剤の有効性や安全性を調査している。

2.研究(技術、開発)の独創性

<他の方法(産業上の競合技術)との差別化点など>

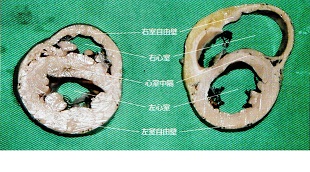

本技術の特色は、特注の刺激電極を心外膜に縫着し高頻度電気刺激を行うところである(図1)。また、縫着部を心房あるいは心室へと変化させることで、上室頻拍パターンあるいは心室頻拍パターンと任意に設定変化が可能である。本邦において頻拍誘発性心筋症モデル作成のプロトコールを有している獣医系大学は、私の前所属施設と現所属である本施設の2ヵ所のみである。そして、高頻度刺激プロトコールの確立から既に7年が経過し、安定した成績を残しており失宜の発生は皆無である。また、体外式ペースメーカー装置も複数個常備しており、最大で5頭の調査が実行可能である(図2)。他の研究者の報告では心内カテーテルの植え込みが行われているが、カテーテル位置移動、屈曲、感染が問題となる。その点において我々の手法は有利である。敢えてあげる欠点として、開胸手術が必要となる。しかし、手技が成熟していることに加え疼痛管理を十分に行うことで問題点の解消は可能である。

3.今後の展開

<想定している市場及びそれへの貢献など>

多方面からデータ解析を行うことで、新規の薬剤あるいは従来からの薬剤の新規作用を確認することが主要な目的である。また、このデータを頻拍あるいは収縮不全病態の犬猫の臨床例に対して応用することで新たな治療法を確立することを狙いとしている。また、犬猫すなわち小動物医療のみならずヒト医療に対しても、基礎的データを提供するという社会学的側面においても多大なる貢献が可能であると考えている。

主要論文・参考事項

・主要論文

1)R FUKUSHIMA et al. Effects of Enfonidipine Hydrochloride in Dogs with Experimental Supraventricular Tachyarrhythmia. Journal of Veterinary Medical Science. 72, 833-838 (2010).

2) R Fukushima and H Koyama. A Case of Canine Atrial Fibrillation Successfully Remitted through Defibrillation by Efonidipine Hydrochloride. Journal of Veterinary Clinical Science. 3, 22-26 (2008).

・関係分野の助成金実績

1)平成26-28年度 科研費C(代表者):T-TASを用いた犬の心房細動時における血液凝固能と抗血栓治療効果の評価

2)平成27-28年度 株式会社メリアルジャパン(代表者):Evaluation of anti-cardiac remodeling effects of enalapril maleate in heart failure dogs.

お問い合わせ先

東京農工大学・先端産学連携研究推進センター

urac[at]ml.tuat.ac.jp([at]を@に変換してください)

Diagnostic imaging and electrophysical analysis of cardiac function using tachycardia-induced cardiomyopathy model.

Research members: Dr. Ryuji Fukushima, Dr. Takae Kawaguchi, Dr. Shusaku Yamada, Dr. Ryo Tanaka

Research fields: Animal life science, Clinical internal medicine, Biomolecular science

Departments: Institute of Agriculture

Keywords: dog, Atrial fibrillation, remodeling, thromboembolism, rapid atrial pacing model

Web site:

Summary

We have the technology to create and evaluate tachycardia induced cardiomyopathy model animals, which resemble pathology of the dilated cardiomyopathy, by applying high pacing electrical stimuli to the atria or ventricle. This technique is extremely efficient as pathological models of supraventricular and ventricular tachycardia, and dilated cardiomyopathy. In addition, evaluation of the effective medical agents against these pathological conditions is having an impact on the development of therapeutic agents.

Reference articles and patents

・主要論文

1)R FUKUSHIMA et al. Effects of Enfonidipine Hydrochloride in Dogs with Experimental Supraventricular Tachyarrhythmia. Journal of Veterinary Medical Science. 72, 833-838 (2010).

2) R Fukushima and H Koyama. A Case of Canine Atrial Fibrillation Successfully Remitted through Defibrillation by Efonidipine Hydrochloride. Journal of Veterinary Clinical Science. 3, 22-26 (2008).

・関係分野の助成金実績

1)平成26-28年度 科研費C(代表者):T-TASを用いた犬の心房細動時における血液凝固能と抗血栓治療効果の評価

2)平成27-28年度 株式会社メリアルジャパン(代表者):Evaluation of anti-cardiac remodeling effects of enalapril maleate in heart failure dogs.

Contact

University Research Administration Center(URAC),

Tokyo University of Agriculture andTechnology

urac[at]ml.tuat.ac.jp

(Please replace [at] with @.)